|

Fuente: El Faro de Ceuta

En la segunda mitad del siglo XIX, una vez más, el conflicto armado hizo

acto de presencia, pero, en esta ocasión con la Guerra de África

(1859-1860), uno de los episodios que atisbaba la primera participación

colonial de España en el Norte de Marruecos.

Sin duda, esta operación sentaría las bases para los hipotéticos

requerimientos coloniales españoles, pretendiendo obtener por las armas

plenos derechos sobre un territorio del que la capital del Reino,

gracias al aval británico, seis décadas después adquiriría el control.

De cualquier modo, la campaña se consideró una empresa apenas

modesta, en paralelo con las materializadas por los principales actores

europeos; tanto en lo que atañe a los propósitos militares, como en lo

referente a la dimensión del Ejército desenvuelto o las exiguas

preeminencias logradas con la paz.

Pero,

su mayor evidencia surgió del alcance que la conflagración con el

sultanato alauita asumió para España, al disuadirse el discurso

mediático de las graves dificultades políticas habidas y el esfuerzo

bélico de todo un país que, desde la apertura del reinado de Su Majestad

la Reina Doña Isabel II (1830-1904), se había dividido preocupantemente

con la detonación de la Primera Guerra Carlista (1833-1840).

Sin

soslayarse, los diversos Gobiernos, que se preparaban por medio de

continuas tentativas revolucionarias y alzamientos militares para ser

enaltecidos.

Partiendo de la base que el contexto de España no

era ni mucho menos el más propicio, ya desde el año 1833, fecha del

fallecimiento del Rey Don Fernando VII, el Pueblo Español había

transitado una etapa cargada de incertidumbres, unido a la

incuestionable decadencia y la pérdida de protagonismo entre las

potencias occidentales, que dejaban a este Estado postergado a un

segundo plano.

La inoculación en el desencadenamiento de

hechos puntuales, dejaron sumergida a la Nación en una crisis interior.

Me refiero a sucesos como la Revolución de 1840, con el desplome de la

regente Doña María Cristina; o el pronunciamiento contra Espartero en

1841 por parte de O´Donnell y la consecuente insurrección contra él; o

las chispas republicanas de la Ciudad Condal, en 1843; o la rebelión de

los esclavos en la Isla de Cuba, en 1844; y otras páginas convulsas,

como el intento fallido del regicidio a S.M. la Reina Doña Isabel II, en

1852.

Centrándome en los antecedentes preliminares que

entretejieron el horizonte de un nuevo capítulo belicoso, entre 1843 y

1844, las Ciudades de Ceuta y Melilla padecieron una sucesión de

agresiones por fuerzas marroquíes, incluyéndose en ese mismo año el

crimen de un agente consular español.

Inmediatamente, el

General don Ramón María Narváez y Campos (1799-1868), Presidente del

Gobierno, expresó su condena de manera categórica ante el Sultán Muylay

Sulaymán (1766-1822), que casi trasciende en la activación de la guerra.

Simultáneamente, Inglaterra, intercedió en la discordia consiguiendo

que el Sultán firmara en Tánger un Acuerdo con España el 25 de agosto de

1844, que, a posteriori, se confirmó el 6 de mayo de 1945 con el

Convenio de Larache.

La propuesta era irrebatible: la

determinación de los límites territoriales de la Plazas. Pero, a pesar

del refrendo del tratado, estas localidades continuaron tolerando

irrupciones frecuentes. A ello se articuló el hostigamiento de tropas

destacadas en puntos concretos, principalmente, en los años 1845, 1848 y

1854, respectivamente.

Lo cierto es, que los movimientos eran

replicados por el Ejército, sin que éste pudiera introducirse en

terreno marroquí a la caza de los agresores, por lo que esta

circunstancia se reproducía regularmente.

En este entresijo,

la Administración Española dispuso dar un golpe de efecto para contener

las embestidas marroquíes, decidiendo en 1848 ocupar por sorpresa las

Islas Chafarinas, que, por entonces, despoblada, eran considerada como

“res nulius” o tierra de nadie.

Desde este preciso intervalo,

se trabajó con intensidad para poner fin a los inconvenientes limítrofes

entre ambas Delegaciones, con varias reuniones culminadas en 1859 con

el Convenio de Tetuán. En paralelo, España optó por llevar a cabo la

defensa de la divisoria de Ceuta acordada en el Convenio de Larache,

para ello edificó varios fuertes.

Remontándome al día 11 de

agosto de 1859, el destacamento español que protegía la construcción del

Cuerpo de Guardia de Santa Clara, fue objeto de ataques por los rifeños

que derribaron las fortificaciones y desencajaron e injuriaron el

escudo nacional. Idénticamente, el 24 de agosto, se reincidió en la

misma acción.

Nada más tenerse conocimiento del incidente

perpetrado, un profundo resentimiento se apoderó del país. El General

don Leopoldo O´Donnell y Jorís (1809-1867), en calidad de Presidente del

Gobierno, dedujo que era el pretexto oportuno para situar nuevamente a

España entre las patrias de primer orden, por lo que no quiso dejar

pasar esta coyuntura a la hora de sopesar un triunfo fulminante. Con

ello, reivindicó al Sultán una sentencia ejemplar para los culpables.

No

quedándose aquí el asunto, el 5 de septiembre, el cónsul español en

Tánger expuso un ultimátum apremiando a la reposición de los escudos y,

que, igualmente, fueran saludados por las tropas y que los autores de la

fechoría se castigaran ante la Guarnición de Ceuta.

Poco más

tarde, el Sultán falleció y su hijo Mohamed Abdalrahman nunca obedeció

el mandato transmitido por su predecesor. En otro orden de cosas, porque

la objeción ofrecida por Marruecos cabría catalogarla como dudosa e

incierta.

En esta perspectiva, el General O´Donnell un hombre

de gran influencia castrense, en el momento que se manifestó la

provocación marroquí, estaban en pleno desarrollo sus políticas de

ampliación de las bases de apoyo al Gobierno de la Unión Liberal.

Conjuntamente, era consecuente que los medios de difusión, como la

prensa, demandaba un movimiento denodado del Ejecutivo.

Es por

esta razón, por lo que su Administración se activó con enorme

dinamismo, logrando las ayudas diplomáticas precisas, hasta esgrimir la

tesis del honor mancillado e incontrastablemente, la inseguridad en los

límites fronterizos de Ceuta y Melilla.

El 22 de octubre, con

la aceptación de los gobiernos francés e inglés, se presentó al Congreso

de los Diputados la ‘Declaración de Guerra’ a Marruecos; teniéndose

presente, las reservas de los ingleses por el control del Estrecho de

Gibraltar, que a la postre, atenuarían la visión española a la

finalización de la contienda. De hecho, Inglaterra reclamó a España que

no se mantuviera en Tánger ni Tetuán, ante la sospecha del plan de

ocupación permanente en la primera de estas ciudades.

Lo que

resultó evidente, que el colectivo español acogió con enardecimiento la

guerra: la respuesta popular era unánime y la Cámara ratificó a una voz

la Declaración de Guerra; e incluso, el conjunto de los integrantes del

Partido Democrático respaldaron con convencimiento la intervención

militar.

Mientras derivaba lo expuesto en el entorno

diplomático, se abordaba la urgentísima creación de un Ejército

Expedicionario integrado por tres Cuerpos de Ejército, una División de

Reserva y otra de Caballería y las Unidades de Apoyo al Combate y

Logística.

En suma, en los primeros trechos de la Guerra de

África estas milicias denominadas de ‘Operaciones’, la aglutinaban 163

Generales y Jefes; 1.599 Oficiales; 33.228 componentes de Tropa; 3.947

caballos y mulos y, por último, 74 cañones. Unos números que

paulatinamente se alteraron en el devenir del choque, suponiendo en su

conclusión, la contribución de más de 43.000 hombres. Si a ello se le

añade la proporción de bajas originadas, la cuantificación rondaría los

50.000.

Entretanto, O´Donnell proyectaba la estrategia de una

maniobra resuelta y decisiva, tanteando como objetivo indispensable la

conquista rapidísima de Tánger o Tetuán, conjeturando que cuando esto

sucediera, los marroquíes llegarían a la mesa de negociaciones en una

posición de relativa inferioridad en las disputas.

Tampoco era

descartable, la materia más compleja que residía en la zona por el que

las tropas debían infiltrarse en suelo africano. Con anterioridad,

O´Donnell había realizado algunas exploraciones vía marítima a los

sectores que se barajaban como los más lógicos: llámense, la ensenada de

Jeremías próxima a Tánger; o la desembocadura del Río Martín a menos de

10 kilómetros de Tetuán.

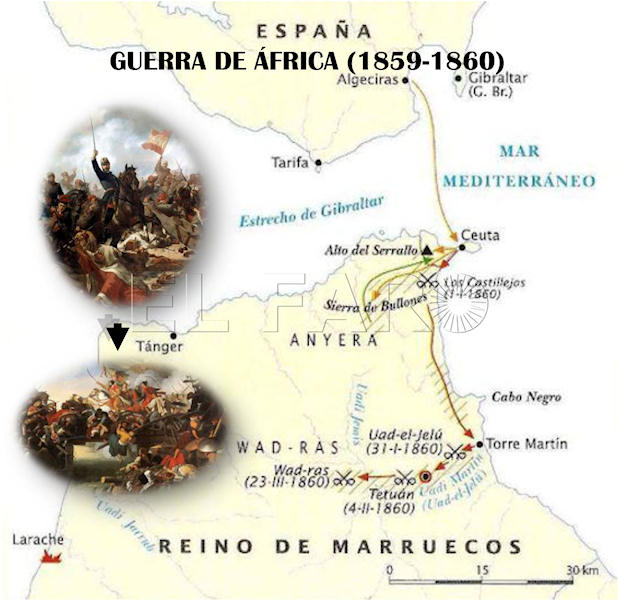

El 11 de diciembre de 1859,

transcurriendo cuarenta días desde el inicio de la lucha, el Tercer

Cuerpo del Ejército conducido por el Teniente General don Antonio José

Teodoro Ros de Olano y Perpiñá (1808-1886), embarcó en el puerto de

Málaga que le trasladó a Ceuta.

Previamente a la recalada del

contingente en este enclave, el mando determinó intensificar las

defensas de la Plaza y desalojar a las fuerzas moras de sus posiciones.

Para ello, el 12 de diciembre se desencadenaron las escaramuzas por la

columna dispuesta por el General don Rafael Echagüe y Bermingham

(1815-1887), que, finalmente, ocupó el baluarte de El Serrallo.

Acto seguido, el 17 de diciembre, el General don Antonio Zabala y Gallardo (1842-1897) invadió Sierra-Bullones.

El

resto de unidades llegaron a Ceuta, donde terminaron de agruparse el 21

de diciembre, situación que O´Donnell aprovechó para ponerse al frente

del Ejército Expedicionario. En la jornada de Navidad los tres Cuerpos

de Ejército habían afianzado sus cotas y aguardaban la decisión de

prosperar en dirección a Tetuán.

El 1 de enero de 1860 se

produjo la ‘Batalla de los Castillejos’, convirtiéndose en la primera

victoria en campo abierto; toda vez, que el General don Juan Prim y

Prats (1814-1870) avanzó a la confluencia de Uad el Jelú con el apoyo

del General Zabala y el de la flota, que conservaba a las resistencias

contendientes apartadas del litoral.

En el instante más

dificultoso de la ofensiva, Prim se arrojó sobre las filas adversarias

levantando la bandera de España e impulsando con su actuación, a los

soldados del Regimiento de Córdoba.

Las combates se

prolongaron hasta el 31 de enero, conteniéndose un conato marroquí hasta

la derrota enemiga en el Monte Negrón, abriéndose paso al Ejército

Expedicionario hacia Tetuán. Los acometimientos se cristalizaron los

días 4 y 5 de febrero, los españoles tomaban la cobertura en los flancos

con el respaldo de los Generales Ros de Olano y Prim.

El

intenso castigo de la Artillería desconcertó a las líneas marroquíes que

acabaron retrocediendo, hasta que el 6 de febrero sucumbieron en la

‘Batalla de Tetuán’. Día en que los voluntarios catalanes izaron la

bandera en esta Ciudad.

Alcanzado el primero de los objetivos, se establecieron los preparativos para la consumación del segundo: la Ciudad de Tánger.

Indudablemente, el Ejército se sentía fortalecido por las secciones

voluntarias vascas con una significativa presencia de carlistas, que con

aproximadamente unos 10.000 individuos, desembarcaron el mes de febrero

hasta integrar una aportación simétrica para el asalto.

El 11

de marzo se libró el duelo de la ‘Batalla de Samsa’, los españoles

debieron de competir con cabileños del Rif, retornados explícitamente de

sus montañas para demostrar a los débiles tetuaníes como se luchaba

para expulsar a los cristianos. No impidiendo la aproximación hispana

camino a Tánger, donde se hallaba el Sultán Muhammad ibn Abd al Rahman.

El

día 23 de marzo las tropas españolas dispuestas por los Generales

Echagüe, Ros de Olano y Prim, contundentemente dominaron a los grupos

marroquíes en la ‘Batalla de Wad-Ras’.

Era irrebatible: las

tropas del Sultán sufrieron un importante revés y dejó un halo de rencor

en Marruecos, el Generalísimo Muley el Abbas, hermano del Sultán,

eligió capitular antes que se les impidiese la marcha del Fondak de Ain

Yedida y la travesía de Tánger.

Posteriormente, como es

sabido, transcurrida la tregua de treinta y dos días, el 26 de abril se

rubricó en Tetuán el Tratado de Wad-Ras: un pacto que presumía el

colofón de la Guerra de África, comprometiendo al Sultán, solicitar la

paz a la Soberana Doña Isabel II.

El ardor inicialmente

aludido en este texto llevaría aparejado irrisorios beneficios

territoriales y económicos, pagando un alto precio en sangre derramada:

más de 7.000 muertos por el bando español; o lo que es igual, las 2/3

partes de los mismos, a consecuencia de una epidemia de cólera, de la

que seguidamente apuntaré una breve reseña. O´Donnell, una vez consumado

el conflicto, afirmó que “consiguió levantar a España de su

postración”.

A este tenor, la sarna y la tiña se transmitieron

velozmente entre los soldados, el desaseo precipitó e indujo su

propagación. Creciendo los casos de difteria y los muchos padecimientos

venéreos como había sucedido en los comienzos de la campaña,

duplicándose en Ceuta.

El cólera golpeó duramente a la España

del Ochocientos de manera monstruosa, dejando tras de sí un rastro de

consternación entre las víctimas e historias frustradas. Cuando España

todavía estaba recuperándose de las secuelas del brote pandémico de

1853-56, origen inmediato de unos doscientos mil fallecimientos que

instó al miedo generalizado, en la horquilla 1859-60 se generó otro

contagio en un espacio geofísico más imperceptible, pero, con resultados

potencialmente demoledores.

Quién mejor puede ilustrar esta

realidad, es el autor don José Gaspar en su obra “La Guerra de África

emprendida por el ejército español en octubre de 1859”, que en sus

páginas 484 y 485, dice literalmente: “La mortalidad colérica supera en

mucho cualquier otro extremo que haya habido en la campaña. Unos

primeros cálculos extraídos de los contradictorios datos oficiales,

cifraban en 20.918 los enfermos asistidos sólo en los hospitales de

Ceuta entre noviembre y el 25 de marzo, de los cuales, el 52% lo son por

causa del cólera, el azote con que ha querido probarnos la Providencia,

incomparablemente más temible que el mortífero fuego enemigo”.

Cabe

recordar, que la Guerra de África se desenvolvió climatológicamente en

el período más severo del año, con meses propensos a temporales

impetuosos acompañados de abundantes lluvias. De ahí, que se anegaran

los campamentos y amplificaran las contrariedades: enfangándose las

rutas, que, irremediablemente, entorpeció el desplazamiento de la

artillería rodada y los carros con municiones se clavaban en el barro

hasta los ejes, dejándolos prácticamente inoperativos.

Sobre

el terreno, hubo que engrosar atajos y abrir otros recorridos

improvisados, a menudo con arduos y angostos desvíos, empleándose a

fondo desde el machete hasta el hacha para ingresar en los boscajes y

trabadas malezas. Las complicaciones no faltaron, desde hondos e

incesantes barrancos hasta pendientes inclinadas en áreas rocosas; o

arroyos con impetuosas corrientes y ríos que atravesar, o franjas

pantanosas, cenagales y costas de arena y, así, un largo etcétera de

obstáculos.

En definitiva, producto de una evolución

histórica, nadie ni nada se justificaría sin su pasado. Por eso, con sus

luces y sus sombras, este lance podría catalogarse como un prototipo

clásico de ‘Guerra de Honor’, que desenmascara los trechos de un trance

sin demasiado interés económico. Y es que, desde el enfoque tradicional,

no satisfizo el rompecabezas interno del país, donde se veía una

posibilidad de expansión comercial, ni obtuvo el influjo ascendente del

renombre que, a fin de cuentas, era lo que ambicionaba.

El

triunfo soterró la achacosa organización de la operación y el inadecuado

pertrechamiento del Ejército. Manifiestamente, no era oro lo que

resplandecía, porque en Ceuta escasearon los suministros y uno de sus

acantonamientos quedó apodado como el del hambre.

Consecuentemente,

ciento sesenta años después de aquella primera intervención colonial en

el Norte de África, España, proyectó una guerra que prematuramente no

consagró ningún fruto territorial; si bien, se confiaba en que

favorecería la paz y mostraría a los ojos del mundo un despunte del

prestigio internacional, como en el reparto colonial que en

reclamaciones posteriores, se maduraron en la discreción.

|